ブログ一覧

ブログ

新企画!ビアマップスBEERセミナー第1弾:「ホップ編」

2023年11月30日

こんにちは!中の人です。

毎年同じことを思っていますが、本当に1年って経つのが早いですね...

本格的に寒くなってきた冬時期はやはりビールのイベントが少なめ。

ということで、今回はそんなポケット時期にもBEERがもっと好きになるお勉強タイム!を記事にしてみることにしました。

題して新企画ビアマップスBEERセミナー!第1弾は「ホップ編」!!!

皆さんが大好きなIPAはもちろん、クラフトビールを語る上で欠かせない「ホップ」について。

今回は少し掘り下げてみたいと思います。

-----------------------------------

まずはホップという植物の紹介から。

2022年夏。米国オレゴン州にて。

2022年夏。米国オレゴン州にて。

ホップはアサ科の多年生のつる植物です。株によって雌と雄が分かれており、ビールに使用するのは雌株に実る花のような「毬花」(きゅうか/まりはな)と言われるものを使用します。

この毬花は受粉してしまうと品質が著しく悪くなってしまうため、雄株は見つけ次第すべて抜かれてしまいます。そのため、上の写真に写っているものはすべて雌株です。

圃場では雄株がなく受粉が成立しないため、ホップの種は基本的になく、育った地下茎を株分けしていくことで同一品種のホップを増やしていきます。

そして、夏の終わりごろに雌株のみに実る毬花がこちら↓↓

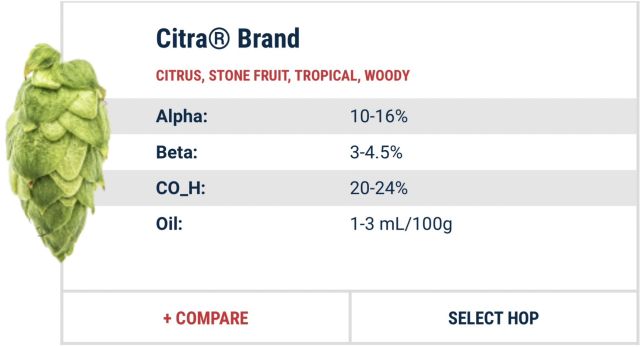

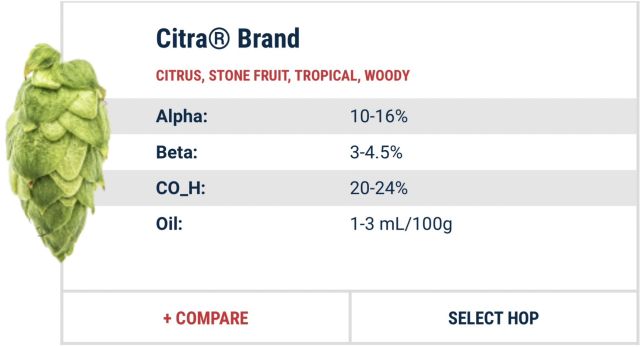

世界No.1人気といっても過言ではない品種「シトラ」

世界No.1人気といっても過言ではない品種「シトラ」

※YAKIMA CHIEF HOPSウェブサイトより引用

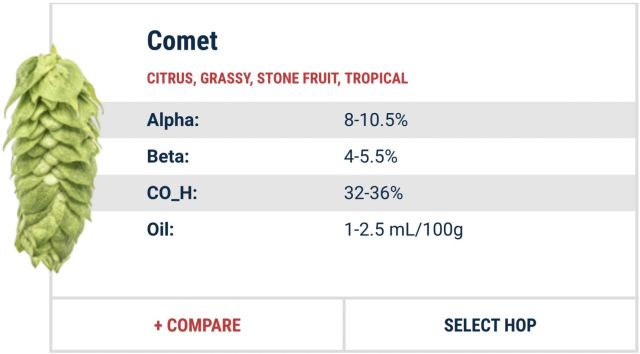

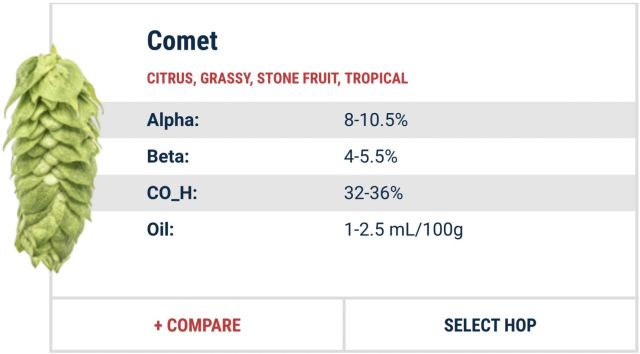

中の人が個人的に好きな品種「コメット」

中の人が個人的に好きな品種「コメット」

※YAKIMA CHIEF HOPSウェブサイトより引用

そうなんです。ホップにもりんごの「フジ」や「紅玉」のような品種がたくさん存在します。

そしてその品種ごとに毬花(通常3cm前後)の形や長さが変わったり、香りの種類が違うなど様々な特徴があります。

皆さんの中には「IBU」というビールの苦さを表す数値を聞いたことがある方も多いと思いますが、

そのIBUと密接に関係しているのが画像中には「Alpha」と表示されているアルファ酸という物質の量です。

今回の紹介した2品種を比べてみると、シトラの方が圧倒的にアルファ酸値が高いのがわかります。

これは別々のビールにシトラとコメットを同じ量使ったとすると基本的にはシトラを使ったビールの方が苦くなるということになります。こういった数値等をみながら醸造家の方々はビールのレシピを決めているんですね。

-----------------------------------

さて、ここまではホップの植物の特徴を見てきましたが、実はほとんどの場合、醸造家は毬花をそのまま使うわけではありません。ここからはホップが収穫されてから、使用されるまでを見ていきたいと思います。

オレゴン州のクロスビーホップファーム

オレゴン州のクロスビーホップファーム

右奥が畑の一部で、左の建物が加工場。

まず毬花だけではなくツルや葉ごと収穫されたホップは巨大な機械につるされ、毬花だけを選別する工程に移動します。

右のシャッターから入ってきたトラックからツルがおろされ、左側の機械へと運ばれて中で自動的に毬花だけが選別されていきます。

右のシャッターから入ってきたトラックからツルがおろされ、左側の機械へと運ばれて中で自動的に毬花だけが選別されていきます。

先ほどの写真で左に見切れていた実際に選別する機械。巨大です。

先ほどの写真で左に見切れていた実際に選別する機械。巨大です。

その後選別された毬花は乾燥させる工程へと進みます。これは収穫したての水分が多いままでは傷みやすく、重量も重く輸送コストも高くなってしまうためです。

網目状になっている床から温風が送られてき、熱と風で乾燥を促します。

網目状になっている床から温風が送られてき、熱と風で乾燥を促します。

乾燥後はサイズを小さく、またビール内でしっかりと香り成分が出るように粉砕してペレット化されます。

先ほど紹介したコメットのペレット

先ほど紹介したコメットのペレット

チヌークという品種のペレット

チヌークという品種のペレット

ペレット化されたホップは劣化を防ぐためにこのような袋に入れられ、使用まで冷蔵保存されます。

ペレット化されたホップは劣化を防ぐためにこのような袋に入れられ、使用まで冷蔵保存されます。

ビールに投入後のホップ粕。ペレットはすべて崩れています。

ビールに投入後のホップ粕。ペレットはすべて崩れています。

ここまで加工されたものを通常ビールに使うので、醸造家は基本的に生の毬花を見ることはほとんどありません。

ただ、ホップ生産地の近くでは1年に1度のホップの収穫時期に収穫したての生の毬花を使うフレッシュホップビールを造っていることがよくあるので皆さんも見つけたら飲んでみてくださいね。

----------------------------------

「ホップ編」第1弾いかがでしたでしょうか?

それではまた次回お会いしましょう!

Good day everyone, 乾杯!!

\ ビールの欲しいが見つかる /

>> https://beermaps.jp/ <<

☆ - - - BEER Maps - - - ☆

【Infomation】

ビアマップス運営・編集スタッフ、ライター大募集!※リモートワーク相談可※「ビールを愛する人」「Webライティングが得意な人」「中の人が気になる人」「もはやビールを作りたい人」そんな方々でご興味あれば、メール(info@beermaps.jp)もしくはTwitterのDMにてお気軽にお問い合わせください!

毎年同じことを思っていますが、本当に1年って経つのが早いですね...

本格的に寒くなってきた冬時期はやはりビールのイベントが少なめ。

ということで、今回はそんなポケット時期にもBEERがもっと好きになるお勉強タイム!を記事にしてみることにしました。

題して新企画ビアマップスBEERセミナー!第1弾は「ホップ編」!!!

皆さんが大好きなIPAはもちろん、クラフトビールを語る上で欠かせない「ホップ」について。

今回は少し掘り下げてみたいと思います。

-----------------------------------

まずはホップという植物の紹介から。

2022年夏。米国オレゴン州にて。

2022年夏。米国オレゴン州にて。ホップはアサ科の多年生のつる植物です。株によって雌と雄が分かれており、ビールに使用するのは雌株に実る花のような「毬花」(きゅうか/まりはな)と言われるものを使用します。

この毬花は受粉してしまうと品質が著しく悪くなってしまうため、雄株は見つけ次第すべて抜かれてしまいます。そのため、上の写真に写っているものはすべて雌株です。

圃場では雄株がなく受粉が成立しないため、ホップの種は基本的になく、育った地下茎を株分けしていくことで同一品種のホップを増やしていきます。

そして、夏の終わりごろに雌株のみに実る毬花がこちら↓↓

世界No.1人気といっても過言ではない品種「シトラ」

世界No.1人気といっても過言ではない品種「シトラ」※YAKIMA CHIEF HOPSウェブサイトより引用

中の人が個人的に好きな品種「コメット」

中の人が個人的に好きな品種「コメット」※YAKIMA CHIEF HOPSウェブサイトより引用

そうなんです。ホップにもりんごの「フジ」や「紅玉」のような品種がたくさん存在します。

そしてその品種ごとに毬花(通常3cm前後)の形や長さが変わったり、香りの種類が違うなど様々な特徴があります。

皆さんの中には「IBU」というビールの苦さを表す数値を聞いたことがある方も多いと思いますが、

そのIBUと密接に関係しているのが画像中には「Alpha」と表示されているアルファ酸という物質の量です。

今回の紹介した2品種を比べてみると、シトラの方が圧倒的にアルファ酸値が高いのがわかります。

これは別々のビールにシトラとコメットを同じ量使ったとすると基本的にはシトラを使ったビールの方が苦くなるということになります。こういった数値等をみながら醸造家の方々はビールのレシピを決めているんですね。

-----------------------------------

さて、ここまではホップの植物の特徴を見てきましたが、実はほとんどの場合、醸造家は毬花をそのまま使うわけではありません。ここからはホップが収穫されてから、使用されるまでを見ていきたいと思います。

オレゴン州のクロスビーホップファーム

オレゴン州のクロスビーホップファーム右奥が畑の一部で、左の建物が加工場。

まず毬花だけではなくツルや葉ごと収穫されたホップは巨大な機械につるされ、毬花だけを選別する工程に移動します。

右のシャッターから入ってきたトラックからツルがおろされ、左側の機械へと運ばれて中で自動的に毬花だけが選別されていきます。

右のシャッターから入ってきたトラックからツルがおろされ、左側の機械へと運ばれて中で自動的に毬花だけが選別されていきます。 先ほどの写真で左に見切れていた実際に選別する機械。巨大です。

先ほどの写真で左に見切れていた実際に選別する機械。巨大です。その後選別された毬花は乾燥させる工程へと進みます。これは収穫したての水分が多いままでは傷みやすく、重量も重く輸送コストも高くなってしまうためです。

網目状になっている床から温風が送られてき、熱と風で乾燥を促します。

網目状になっている床から温風が送られてき、熱と風で乾燥を促します。乾燥後はサイズを小さく、またビール内でしっかりと香り成分が出るように粉砕してペレット化されます。

先ほど紹介したコメットのペレット

先ほど紹介したコメットのペレット チヌークという品種のペレット

チヌークという品種のペレット ペレット化されたホップは劣化を防ぐためにこのような袋に入れられ、使用まで冷蔵保存されます。

ペレット化されたホップは劣化を防ぐためにこのような袋に入れられ、使用まで冷蔵保存されます。 ビールに投入後のホップ粕。ペレットはすべて崩れています。

ビールに投入後のホップ粕。ペレットはすべて崩れています。ここまで加工されたものを通常ビールに使うので、醸造家は基本的に生の毬花を見ることはほとんどありません。

ただ、ホップ生産地の近くでは1年に1度のホップの収穫時期に収穫したての生の毬花を使うフレッシュホップビールを造っていることがよくあるので皆さんも見つけたら飲んでみてくださいね。

----------------------------------

「ホップ編」第1弾いかがでしたでしょうか?

それではまた次回お会いしましょう!

Good day everyone, 乾杯!!

\ ビールの欲しいが見つかる /

>> https://beermaps.jp/ <<

☆ - - - BEER Maps - - - ☆

【Infomation】

ビアマップス運営・編集スタッフ、ライター大募集!※リモートワーク相談可※「ビールを愛する人」「Webライティングが得意な人」「中の人が気になる人」「もはやビールを作りたい人」そんな方々でご興味あれば、メール(info@beermaps.jp)もしくはTwitterのDMにてお気軽にお問い合わせください!